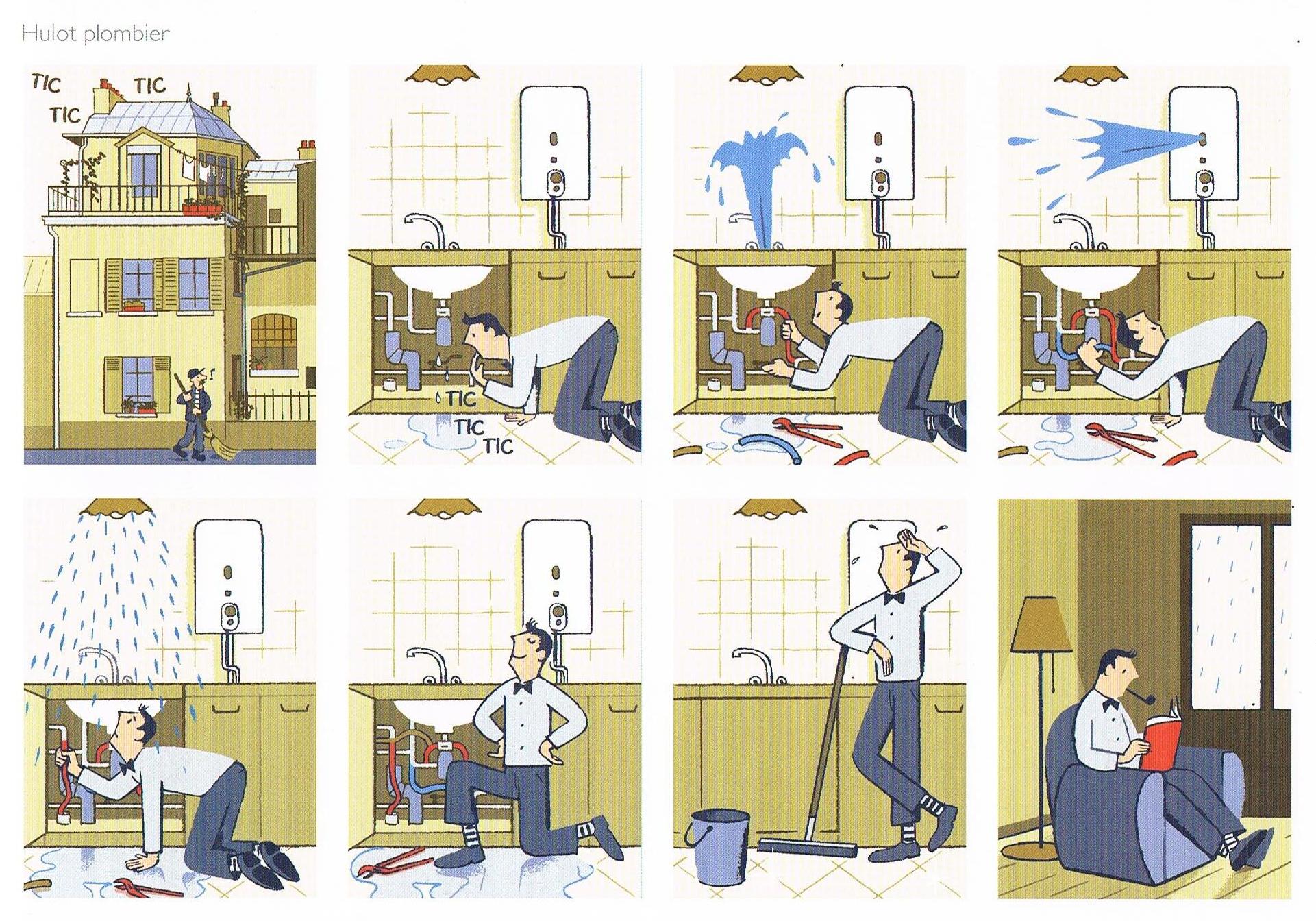

Bande dessinée / "Hello Monsieur Hulot" de David Merveille d'après Jacques Tati

Bande dessinée / "Hello Monsieur Hulot" de David Merveille d'après Jacques Tati

Hello Monsieur Hulot

de David Merveille

Editions du Rouergue

2010

Retrouvez le monde de M. Hulot dans ce magnifique ouvrage de bande dessinée signé David Merveille.

On connaît parfaitement le monde poétique et onirique de Jacques Tati, alias Monsieur Hulot.

"Jour de fête", "Mon Oncle", "Les Vacances de Monsieur Hulot", "Play Time" et d'autres encore font désormais partie de la culture du cinéma et de la culture tout court.

Au travers de ces films, Jacques Tati démonte les excès du monde moderne avec la poésie d'un Jacques Prévert, l'humour burlesque d'un Charlie Chaplin.

Il aime les gens simples, ceux qui font la vie tout autour de nous. Il y a un côté clown de théâtre dans ces déambulations presque aléatoires où on jubile de cette confrontation comique à la rigidité du monde.

C'est un esprit de liberté qui continue d'émouvoir car, même à une époque qui ne ressemble plus beaucoup à celle de M. Hulot, cette envie et ce besoin de regarder le monde avec des yeux joueurs sont plus que nécessaires.

David Merveille retranscrit complètement cet univers si ancré dans la réalité de tous les jours, et aussi totalement hors du temps.

Histoires, dessins couleurs, la France des années Tati raviront les inconditionnels du cinéaste tout comme les lecteurs d'aujourd'hui. On sourit, on rit même parfois et on retrouve ce parfum du temps retrouvé où l'on savoure chaque instant comme un bon gateau qu'on déguste petit morceau par petit morceau.

Un livre à découvrir ou redécouvrir. Laissez-vous emporter dans l'univers de Jacques Tati que s'est approprié David merveille...

Bande-annonce de "L'illusionniste" d'après un scénario de Jacques Tati,

Tout l'univers de M. Hulot

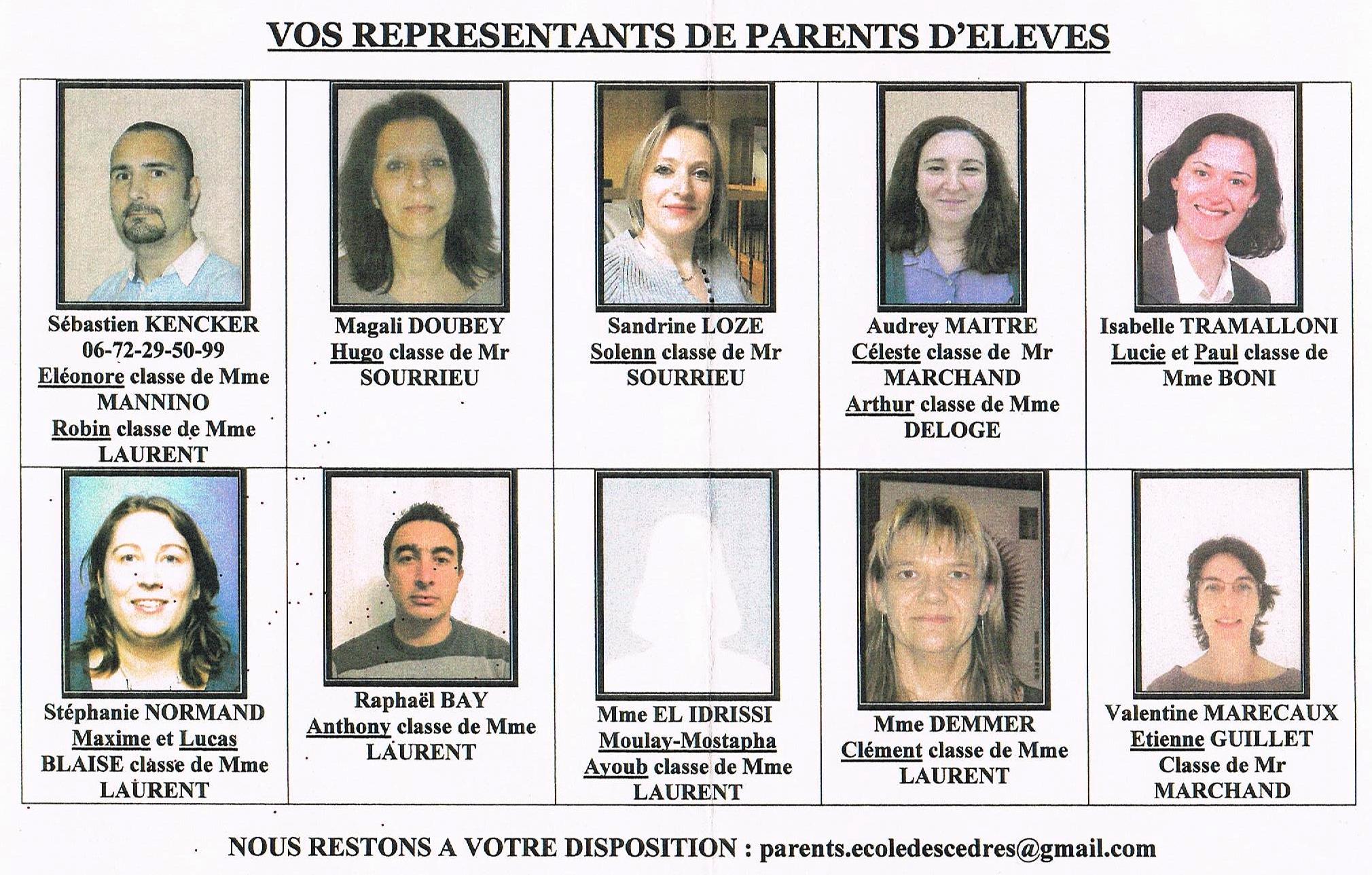

Comité de parents 2015-2016

Suite aux élections d'octobre 2015, le nouveau comité de parents a été élu.

Il s'agit des représentants des parents d'élèves au conseil d'école.

Leur rôle est aussi de faciliter le lien entre les parents d'élèves et l'équipe éducative de l'école des Cèdres.

Histoire d'une oeuvre / "La Vénus de Milo"- Fin IIème siècle avant JC

La Vénus de Milo

Fin du IIème siècle avant JC, marbre,

hauteur : 2,02 m / Musée du Louvre à Paris

Tout le monde en a entendu parlé, l'a vue au moins une fois en photo quand ce n'est pas au musée du Louvre dont elle est l'une des attractions avec la Joconde.

Elle n'a jamais été attribuée officiellement à un sculpteur connu et reconnu comme son auteur. Certains, au conditionnel, ont évoqué Alexandros ou Agesandros. Ils se basaient sur un élément de base découvert en même temps que la statue. Il y était écrit : "[...]andros, fils de Ménidès d'Antioche du Méandre."

Quand la statue arriva en France, l'archéologue Quatremère de Quincy l'a attribué à l'école de Praxitèle, un des sculpteurs les plus célèbres de la Grèce Antique. D'autres spécialistes y ont vu la patte de Scopas, sculpteur et architecte grec, contemporain de Praxitèle. Au final, personne ne put imposer un nom. Ainsi, le mystère de son origine resta entier.

Mais La Vénus de Milo est aussi empreinte d'un autre mystère jamais résolu :

comment étaient ses bras ?

Et que faisait-elle ?

Car, depuis sa découverte par Yorgos un paysan grec en 1820 sur l'île de Milo, île de Cyclades, personne ne l'a connue avec ses bras.

Le petit trou du bras droit qui a été rebouché avec du plâtre laisse supposer que ce membre a été sculpté à part du reste de l'oeuvre. Quand au bras gauche, avec certitude, il a été arraché. Il n'en reste plus que la mortaise, l'entaille qui accueillait ce bras.

Pour ce qui est du pied gauche, absent lui-aussi, il devait être imbriqué dans dans le drapé de la robe.

La semi-nudité de la statue fait penser à Vénus, la déesse de l'Amour. Cependant, la mutilation des membres supérieures ouvre le champ à d'autres hypothèses.

Toutes les questions ont été posées : portait-elle un diadème ? Avait-elle des boucles d'oreille ? Un bracelet ? Portait-elle une amphore ? Une pomme comme le suggérait une main trouvée au même endroit ? Un bouclier dans lequel elle se mirait ?

Ces questions ont longtemps été importantes car d'autres Vénus antiques avaient été restaurées lors de la monarchie absolue, comme sous Louis XIV. C'était l'usage d'alors. A la Vénus reconstituée sous le règne du Roi Soleil, on avait ajouté des bras. On lui avait fait porter un miroir.

A la découverte de la Vénus de Milo et à la question de sa restauration, s'est donc posée inévitablement la question de son attitude. Fallait-il même lui ajouter un partenaire ?

Au final, on lui ajouta un pied en plâtre qui fut retiré sur injonction de Louis XVIII. Celui-ci décida d'interdire qu'on touche à la Vénus de Milo.

Ainsi ce mystère vieux de l'Antiquité nous fait rêver encore...

La Vénus de Milo vue par Niki Saint-Phalle, 1962

Partons maintenant pour un petit voyage vers ...

...l'Île de Milos ou Milo (autre écriture),

l'île de la Vénus

Village de Klima sur l'île de Milos

Village de Klima sur l'île de Milos

Milos ou Mélos (en grec moderne Μήλος, en grec ancien Μῆλος / Mễlos) est une île grecque de la Mer Egée appartenant à l'archipel des Cyclades. On rencontre parfois la forme ancienne Milo, notamment pour la célèbre Vénus de Milo.

Les îles des Cyclades avec Milos, au sud-ouest

Les îles des Cyclades avec Milos, au sud-ouest

Carte de la Grèce et ses archipels

Carte de la Grèce et ses archipels

Village de Klima sur l'île de Milos

Village de Klima sur l'île de Milos

D'autres articles sur des thèmes d'histoire de l'art

Connaître l'histoire des grands chefs d'oeuvre de l'art

Histoire d'une oeuvre / "Les Glaneuses" - Jean-François Millet - 1857

Histoire d'une oeuvre / "Tapisserie de Bayeux" - Artistes inconnus - 1066-1082

Histoire d'une oeuvre / "La jeune Fille à la Perle" de Johannes Vermeer - 1665

Histoire d'une oeuvre / "Les Tournesols" de Vincent van Gogh - Août 1888

Histoire d'une oeuvre / "La Joconde" de Léonard de Vinci - vers 1503-1506

Histoire d'une oeuvre / "La Dame à la Licorne" - Fin XVème-Début XVIème siècle

Histoire d'une oeuvre / "Les Nymphéas" de Claude Monet - 1915-1926

Histoire d'une oeuvre / "Guernica" de Pablo Picasso - 1937

Histoire d'une oeuvre / "Le Penseur" de Rodin - 1880-1881

HISTOIRE D'UNE OEUVRE / "La Liberté guidant le peuple" d'Eugène Delacroix

Ekaterina Panikova - Peinture sur livres

Histoire d'une oeuvre / Le Manneken Pis à Bruxelles

Histoire d'une oeuvre / "La Laitière" de Jan Vermeer

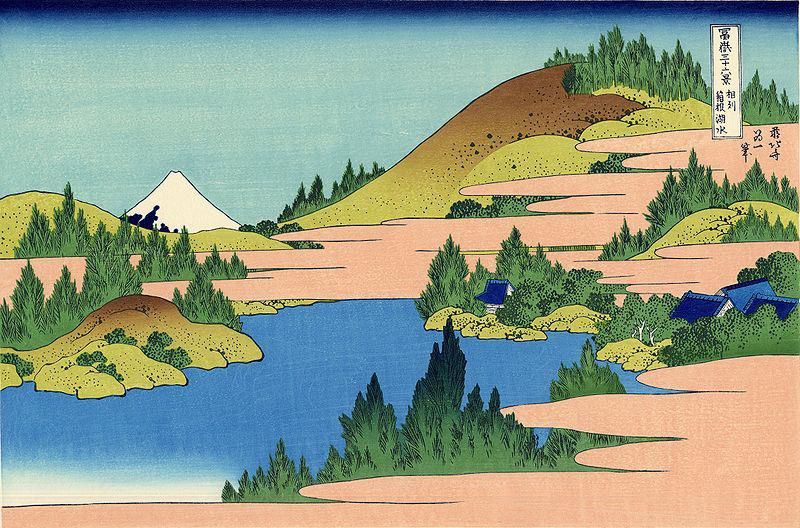

HISTOIRE D'UNE OEUVRE / "LA VAGUE" de HOKUSAI

Miles Davis "Venus de Milo"

Connaître l'histoire des grands chefs d'oeuvre de l'art

Connaître l'histoire des grands chefs d'oeuvre de l'art

Connaître l'histoire des grands chefs d'oeuvre de l'art

Georges Seurat "Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte" - 1884-1886

Enfants, adolescents et adultes ont tous, un jour ou l'autre, entendu parler de la Joconde de Léonard de Vinci, de la Laitière de Vermeer (entre autres par une publicité pour un yaourt), des Tournesols de Van Gogh, des Nymphéas de Monet, de la Grande Vague d'Hokusai, de Guernica par Picasso et de bien d'autres oeuvres qui ont marqué l'art et le monde en général.

Toutes ont une histoire en lien à l'artiste qui les a créées et à l'époque dans laquelle elles sont nées.

Les grands courants de l'art ont traversé les grands courants de la société. Être un artiste romantique ou réaliste en 1830 signifiait plus qu'être seulement un artiste. Au début du XXème siècle, le mouvement Dada remettait en cause non seulement l'art officiel mais aussi la façon de fonctionner de la société. Les estampes et l'art japonais sont arrivés en Europe à une période bien particulière de l'histoire du Japon (fin de la période Edo et ouverture des frontières au monde).

Les artistes ont aussi été les dénonciateurs des drames de leur époque comme les photographes-reporters l'ont fait à partir de la deuxième partie du XXème siècle. Goya a peint les fusillés de l'armée napoléonienne de 1808. Picasso a dénoncé le massacre de Guernica en Espagne par l'aviation allemande, en en faisant une oeuvre universelle qui parle de toutes les horreurs de la guerre.

Comprendre donc une oeuvre, c'est aussi comprendre le monde et les gens, d'hier et d 'aujourd'hui. C'est se comprendre soi-même dans un monde en mouvement permanent, où chaque période impose ses codes moraux ou immoraux, voire amoraux.

Francisco de Goya - El Tres de mayo - 1814 - Musée du Prado - Madrid

Francisco de Goya - El Tres de mayo - 1814 - Musée du Prado - Madrid

Si les grandes oeuvres et leurs histoires sont encore si importantes de nos jours, c'est qu'elles disent toujours quelque chose de ce que nous sommes, de notre lien aux autres, au temps passé, au futur, à nos émotions. Elles évoquent et suscitent notre liberté de créer, note liberté d'être.

Elles nous permettent d'accéder au savoir d'une autre façon, plus sensitive, plus instinctive, plus directe.

Ensemble, elles nous rappellent que l'art fait partie intégrante de notre culture, même malgré nous à défaut de l'être par choix. Sans l'art, la société ne serait que fonctionnelle et appauvrie car notre vie de tous les jours a intégré l'art dans de multiples domaines (architecture, habillement, mobilier urbain, transport...).

En présentant sur notre site une rubrique intitulée "Arts - Histoire d'une oeuvre", il s'agit de permettre aux élèves, aux parents et à tous ceux qui nous rendent visite d'avoir accès à ces chefs d'oeuvre en prenant le temps d'en percevoir les détails, les nuances, les anecdotes au-delà de ce qui est déjà su. De plus, la connaissance de ces oeuvres est inscrite dans les programmes scolaires.

L'objectif, à terme, est de présenter une cinquantaine d'oeuvres, recoupant les diverses cultures du monde et une très large période de l'antiquité à nos jours. Pour le moment, une quinzaine sont déjà en diffusion.

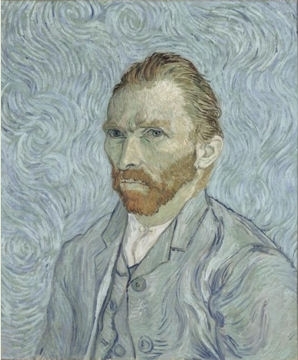

Vincent Van Gogh "Autoportrait"

Liste des oeuvres présentées avec leur lien direct :

Histoire d'une oeuvre / Joan Miro - "Constellations" - 1939-1941

Histoire d'une oeuvre / Les montres molles - "La persistance de la mémoire" - Salvador Dali - 1931

Histoire d'une oeuvre / Piet Mondrian et le groupe De Stijl - Début du XXème siècle

Histoire d'une oeuvre / Statues monumentales Moai - Île du Pâques - XIème- XVème siècle

La Karrière de Vill'Art à Villars-Fontaine - Le Street Art des Champs

Exposition d'élèves de 6ème aux portes ouvertes de l'ENSA (Les Beaux Arts) à Dijon

Mouvements artistiques - Le Surréalisme et le mouvement Dada

Histoire d'une oeuvre / "Oiseaux de nuit" - Edward Hopper (1942)

Histoire d'une photo célèbre / "Lunch atop a Skyscraper" - 1932

Tags et graffitis / "Occupation Visuelle" de Jean-Baptiste Barra et Timothée Engasser

Histoire d'une oeuvre / "Le Cri" - Edvard Munch - 1893

Histoire d'une oeuvre / "Le Baiser " de Gustav Klimt (1907-1908)

Histoire d'une oeuvre / "20 Marylin" - Andy Warhol -1962

Le Pop Art, un courant artistique des années soixante

Histoire d'une oeuvre / "Le Radeau de la Méduse" de Théodore Géricault - 1818-1819

Histoire d'une oeuvre / "L'armée en terre cuite" - Chine - Artistes inconnus (210 avant JC)

Histoire d'une oeuvre / "La Vénus de Milo"- Fin IIème siècle avant JC

Histoire d'une oeuvre / "Les Glaneuses" - Jean-François Millet - 1857

Histoire d'une oeuvre / "Tapisserie de Bayeux" - Artistes inconnus - 1066-1082

Histoire d'une oeuvre / "La jeune Fille à la Perle" de Johannes Vermeer - 1665

Histoire d'une oeuvre / "Les Tournesols" de Vincent van Gogh - Août 1888

Histoire d'une oeuvre / "La Joconde" de Léonard de Vinci - vers 1503-1506

Histoire d'une oeuvre / "La Dame à la Licorne" - Fin XVème-Début XVIème siècle

Histoire d'une oeuvre / "Les Nymphéas" de Claude Monet - 1915-1926

Histoire d'une oeuvre / "Guernica" de Pablo Picasso - 1937

Histoire d'une oeuvre / "Le Penseur" de Rodin - 1880-1881

HISTOIRE D'UNE OEUVRE / "La Liberté guidant le peuple" d'Eugène Delacroix

Ekaterina Panikova - Peinture sur livres

Histoire d'une oeuvre / Le Manneken Pis à Bruxelles

Histoire d'une oeuvre / "La Laitière" de Jan Vermeer

HISTOIRE D'UNE OEUVRE / "LA VAGUE" de HOKUSAI

Aussi un album avec près de 200 grandes oeuvres présentées sur 20 pages

Grands peintres - Grandes oeuvres

Estampe japonaise - Lac Hakone dans la privince de Sagami, Katsushika Hokusai (1760–1849) - série des trente-six vues du Mont Fuji, 1830.

(La Grande Vague fait partie de cette série d'estampes)

Histoire d'une oeuvre / "Les Glaneuses" - Jean-François Millet - 1857

Les Glaneuses de Jean-François Millet, 1857

Huile sur toile, 83,5 X

Paris, Musée d’Orsay

Voici un célèbre tableau qui date de 1857. Son auteur Jean-François Millet a fait partie du groupe de peintres de l’école de Barbizon qui s’étaient installés dans le village du même nom, pas très loin de Paris.

Tous ces artistes voulaient développer un style de peinture qui évoque des paysages où la nature apparaît avec une forte présence, style appelé naturalisme. Millet fut l’un des plus célèbres d’entre eux. Ses représentations de scènes de la vie rurale ont marqué son époque (et plus encore après sa mort).

Malgré tout, les œuvres de Millet firent scandale, non pas par leur contenu, mais par leur taille de grande dimension qui, à l’époque, était réservée aux tableaux évoquant des scènes d’histoire.

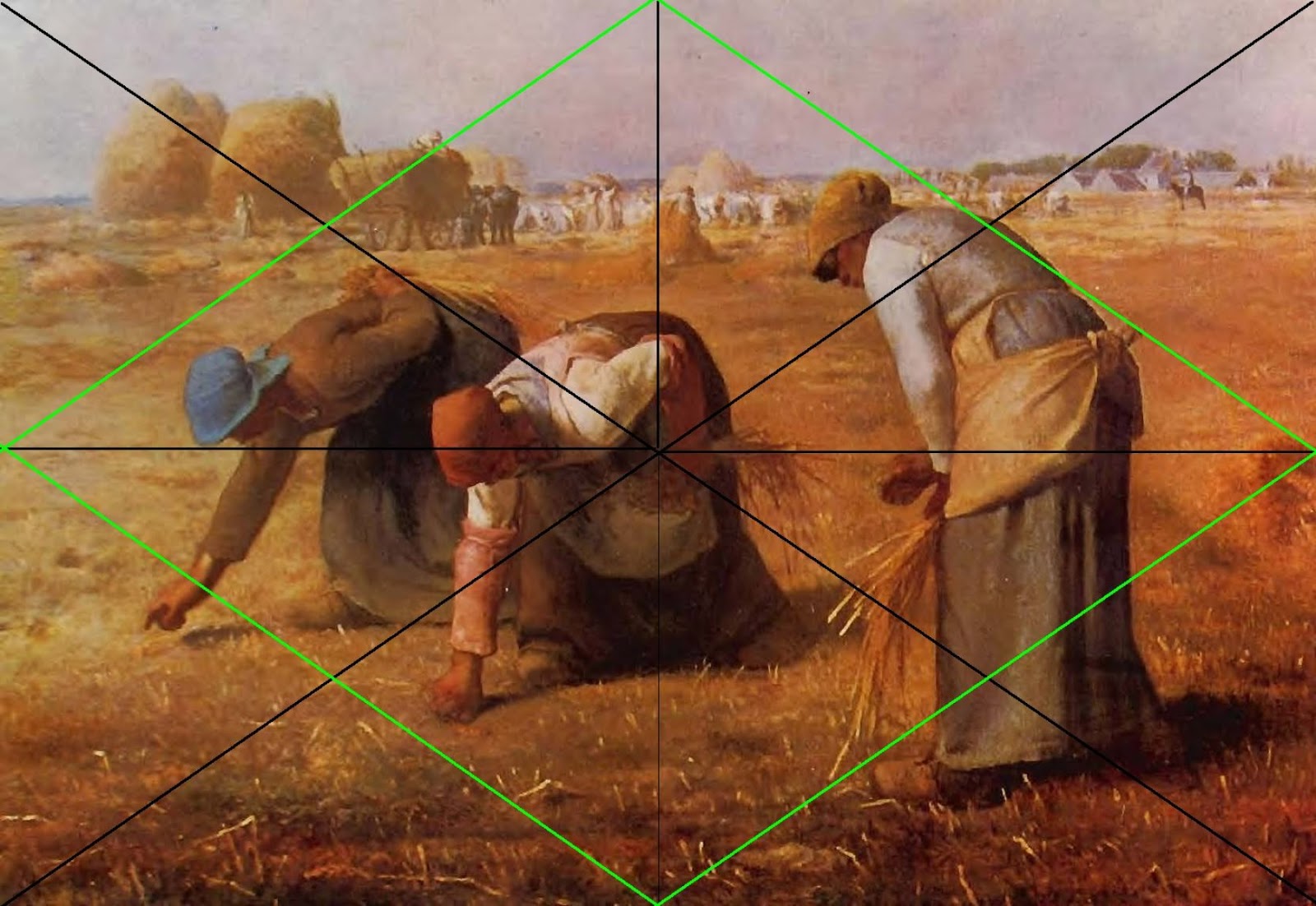

Dans le tableau « les Glaneuses », le centre de l’œuvre est occupé par trois paysannes occupées à une tâche qui leur brise le dos. Pourtant, elles montrent une grande dignité dans leur travail. Deux d’entre elles ramassent les restes d’une récolte tandis que la troisième tient dans sa main une fine gerbe d’épis. Les traits épais du dessin, leur attitude figée montre la condition laborieuse de leur travail. On n’y voit aucune légèreté, même dans la position des mains aux doigts charnus.

Le contraste de couleur entre le premier et le second plan indiquent que les trois paysannes sont nettement situées au devant et à l’écart d’une autre scène, harmonieuse celle-ci, où la récolte abondante est ramassée par des paysans dans une autre partie du champ de couleur plus dorée. Par cette mise en situation, en jouant sur l’ombre et la lumière, Millet montre la différence de condition pour symboliser les divisions sociales. Celles qui ramassent les restes de la récolte sont isolées du lieu principal du travail, là les grandes quantités d’épis dorés sont en lien direct avec le groupe d’agriculteurs et les bâtiments de ferme, peints dans des couleurs chaudes, sous la surveillance du propriétaire à cheval.

« Glanant » les quelques épis encore éparpillés de la récolte, les trois femmes illustrent parfaitement le travail des plus pauvres : la recherche des restes, leur sélection pour en tirer une petite gerbe qui pourra encore servir.

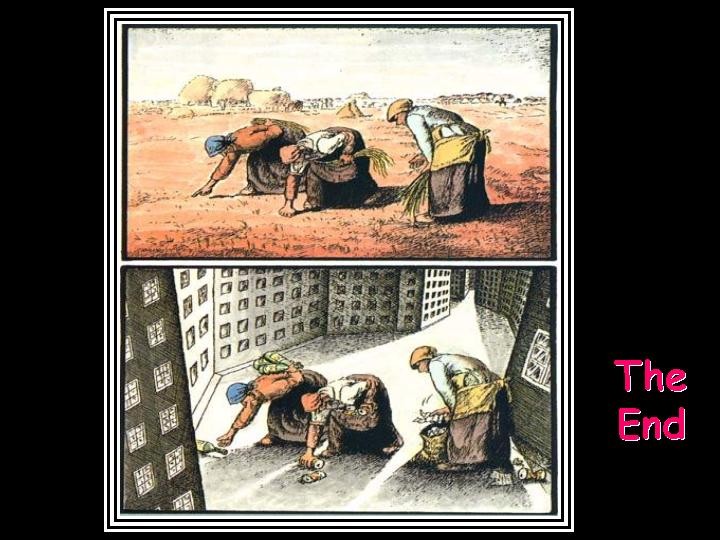

Dés lors, il n’est pas étonnant que ce tableau ait suscité de multiples détournements, pour la plupart sur fond d’oppression sociale ou de dévalorisation de l’humain.

Pour sa part, Millet a cherché à comprendre les liens qui unissaient les paysans à leur terre. Pourtant, il n’a jamais peint d’œuvres ouvertement politiques. Il voyait davantage dans les Glaneuses une forme de mélancolie.

Le tableau fut exposé au Salon des peintres français en 1857. Il fut sujet à des critiques complètement divergentes. Pour les uns (les conservateurs), il s’agissait d’un tableau subversif, trop progressiste. Pour les autres (les Républicains), il s’agissait d’une représentation digne et réaliste des travailleurs de la terre.

Ce tableau de Millet a beaucoup touché Vincent Van Gogh qui avait en commun avec l’auteur des Glaneuses une sensibilité particulière pour les fermiers et les laboureurs.

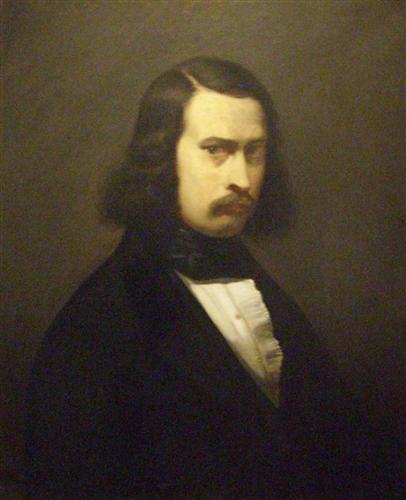

Jean-François Millet, Autoportrait, 1841

BIOGRAPHIE DE Jean-François MILLET

Maison natale de Jean-François Millet dans le hameau de Gruchy à Gréville-Hague (Manche)

Il est né en 1814, l’année de l’abdication de Napoléon 1er après l’entrée des troupes prussiennes et russes dans Paris.

Ses parents sont de riches fermiers du hameau de Gruchy dans la commune de Gréville-Hague, en Normandie. Enfant, il s’intéressera très tôt à la peinture. Dés l’adolescence il suivra les cours du portraitiste Paul Dumouchel et du peintre Langlois de Chèvrefeuille. C’est à cette époque qu’ouvre le musée Thomas Henry à Cherbourg. Jean-François Millet commencera par s’initier à la peinture en copiant des toiles de maîtres qui y sont exposées (maîtres hollandais et espagnols).

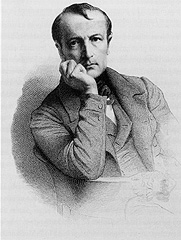

Portrait de Paul Delaroche

En 1837, il quitte sa Normandie pour Paris. Il va étudier deux années aux Beaux-arts dans la classe de Paul Delaroche.

Sa création d’alors est surtout composée de portraits et de scènes pastorales. Il exposera pour la première fois en 1848 au Salon, grand rendez-vous parisien des peintres français.

A partir des années 1840, il fait la rencontre de plusieurs artistes qui, avec lui, formeront l’école de Barbizon. Parmi ces peintres, on peut noter Constant Troyon ((1810-1865), Narcisse Diaz de la Peña (1807-1876), également Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), Charles-François D'Aubigny (1817-1878), Théodore Rousseau (1812-1867), Théodore Caruelle d'Aligny (1798-1871) et Lazare Bruandet (1755-1804) qui sont considérés comme les précurseurs de cette école de peinture qui s’attachait à la réalisation d’un naturalisme dominant en utilisant des sujets simples avec beaucoup de soin dans l’observation des détails. Consciemment, ils choisirent de se diriger vers le réalisme dans une période où le romantisme était dominant.

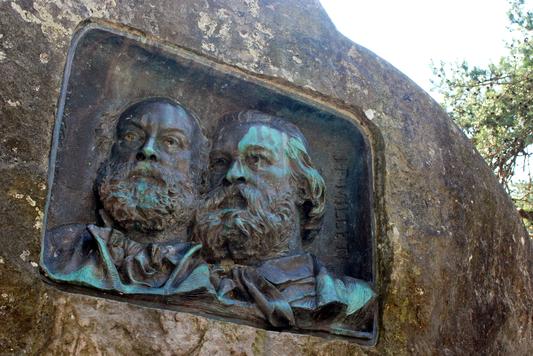

Portrait sculptés de Théodore Rousseau et Jean-François Millet dans la village de Barbizon (Seine-et-Marne)

Jean-François Millet s’installe à Barbizon en 1849. Il y peindra un grand nombre de paysages, et également des paysans au travail.

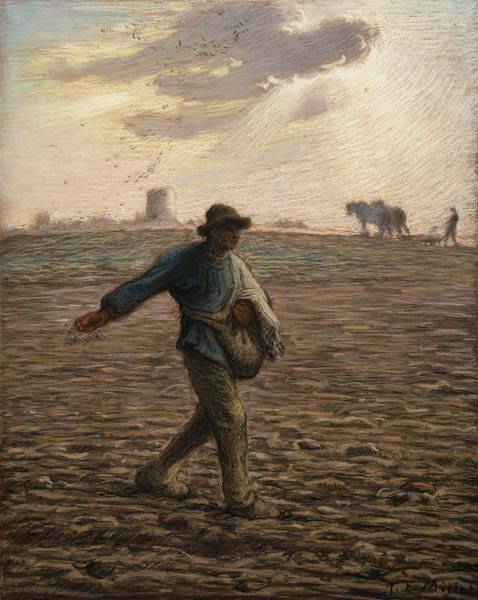

Trois œuvres marqueront l’évolution de sa peinture : « Le Semeur » en 1850, « Les Glaneuses » et « L’Angélus » de 1857 à 1859. Toutefois ces trois tableaux ne connaîtront une vraie consécration que beaucoup plus tard.

De 1860 à 1875, Jean-François Millet produira des œuvres pour une clientèle internationale. Malgré tout, il aura des soucis financiers jusqu’à la veille de sa mort.

Sa maison natale est maintenant un musée que l’on peut visiter.

Analyse du tableau à partir du losange des trois paysannes

OEUVRES CELEBRES DE Jean-François MILLET

Le Semeur

L'Angélus

Détournement des Glaneuses par d'autres artistes

Les Glaneuses - 1857 d'après Jean-François MILLET 1890 - Cuivres et zincs par Boussod, Valadon & Cie

pour impression

Le semeur par Jean-François Millet et la copie par Vincent Van Gogh

Le semeur par Jean-François Millet et la copie par Vincent Van Gogh

Vidéo sur le travail de Jean-François Millet

Jean-François Millet - "L'ANgélus", "Les Glaneuses", la vie paysanne - Artracaille 05-03-2013

Liens directs vers des articles d'histoire de l'art

Histoire d'une oeuvre / "Tapisserie de Bayeux" - Artistes inconnus - 1066-1082

Histoire d'une oeuvre / "La jeune Fille à la Perle" de Johannes Vermeer - 1665

Histoire d'une oeuvre / "Les Tournesols" de Vincent van Gogh - Août 1888

Histoire d'une oeuvre / "La Joconde" de Léonard de Vinci - vers 1503-1506

Histoire d'une oeuvre / "La Dame à la Licorne" - Fin XVème-Début XVIème siècle

Histoire d'une oeuvre / "Les Nymphéas" de Claude Monet - 1915-1926

Histoire d'une oeuvre / "Guernica" de Pablo Picasso - 1937

Histoire d'une oeuvre / "Le Penseur" de Rodin - 1880-1881

HISTOIRE D'UNE OEUVRE / "La Liberté guidant le peuple" d'Eugène Delacroix

Ekaterina Panikova - Peinture sur livres

Histoire d'une oeuvre / Le Manneken Pis à Bruxelles

Histoire d'une oeuvre / "La Laitière" de Jan Vermeer

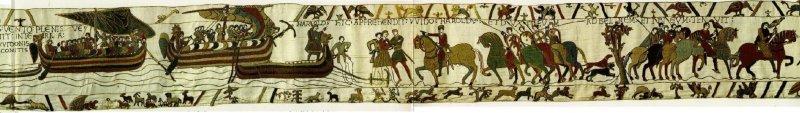

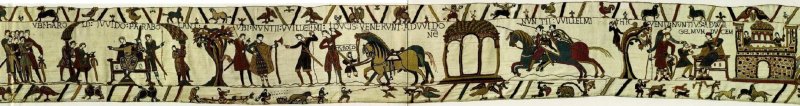

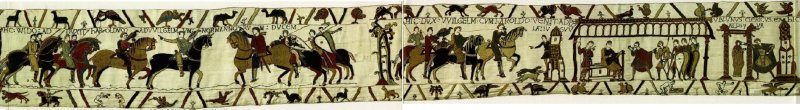

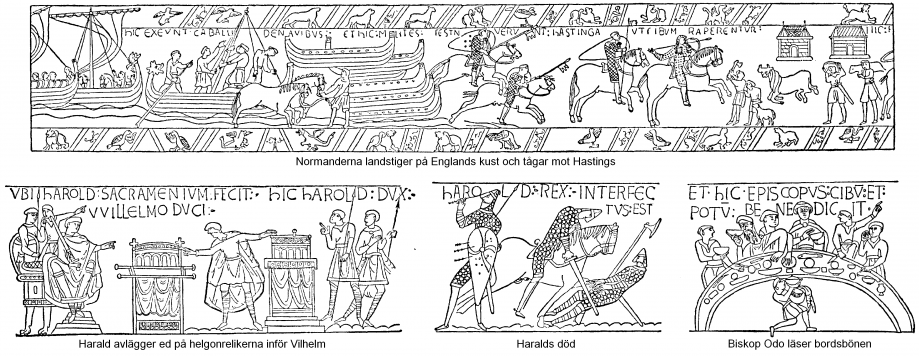

Histoire d'une oeuvre / "Tapisserie de Bayeux" - Artistes inconnus - 1066-1082

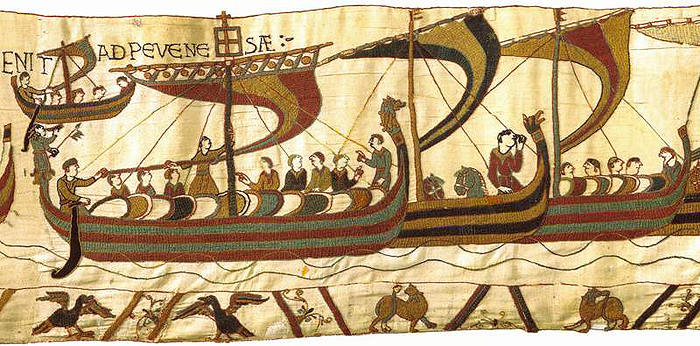

La Tapisserie de Bayeux

Artistes inconnus

C’est une œuvre unique à plusieurs titres, d’abord par sa taille. Elle mesure

Elle a été confectionnée entre 1066 et 1082, soit 16 ans de travail.

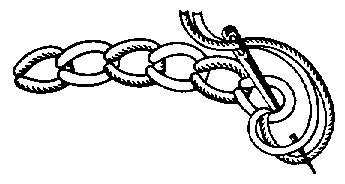

Cette pièce de broderie est aussi unique car elle dépeint comme un récit dessiné la victoire de Guillaume, duc de Normandie, sur Harold II d’Angleterre.

Cette célèbre victoire donna à Guillaume son surnom « Le Conquérant ».

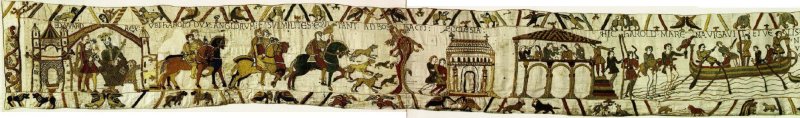

La tapisserie raconte les évènements qui ont conduit à la bataille d’Hastings (14 octobre 1066).

Le vieux roi d’Angleterre, Edward 1er le Confesseur, n’avait pas eu d’enfant. En 1064, il envoie son beau-frère Harold en Normandie pour offrir le trône d’Angleterre à Guillaume.

En janvier 1066, le vieux roi Edward meurt. Il aurait, semble-t-il, promis le trône à Harold. Ni une ni deux, celui-ci s’empare de la couronne d’Angleterre. Mécontent, Guillaume rassemble ses troupes pendant des mois avant d’aller envahir la Grande Bretagne. Et c’est à Hastings qu’il renversera le nouveau roi Harold.

Une partie de la tapisserie montre la mort du souverain d’Angleterre et la défaite de son armée.

La tapisserie a été réalisée avec neuf longueurs de tissu de lin. Des longueurs inégales mais de la même largeur.

Nous sommes en plein art roman du nord de l’Europe, avec l’utilisation des dessins, l’incorporation de textes, l’utilisation de la narration. On voit aussi apparaître des animaux.

Les textes sont écrits en latin. Les couleurs utilisées (du brun, du beige, du vert bronze, du bleu nuit et du jaune) ne représentent en rien ce que la nature peut proposer. En fait, c’est plutôt une question de nécessité. C’étaient sans doute les seules teintures disponibles à l’époque.

Il semblerait que cette œuvre magistrale a été réalisée dans le sud de l’Angleterre. On suppose qu’il s’agissait d’un travail de religieuses, ayant exécuté une commande de l’évêque de Bayeux, Odon, qui était aussi le demi-frère de Guillaume le Conquérant.

ART NARRATIF

La tapisserie de Bayeux est un exemple de cet art du Moyen-âge. Les illustrations des manuscrits bibliques anglo-saxons possédaient une structure en épisodes à l’image de cette tapisserie. L’objectif était de présenter des évènements de l’histoire et d’en faire des éléments de propagande en faveur de Guillaume. Il fallait convaincre du bien-fondé de l’invasion de l’Angleterre.

Cette scène montre le couronnement d’Harold. La comète de Halley est apparue quatre mois après. Au Moyen-âge, c’était considéré comme un mauvais présage. La présence de la comète sur la tapisserie cherche à mettre le doute dans les intentions du roi Harold. Sur cette même image, les troupes normandes se rassemblent en bas sur des bateaux préfigurant l’invasion de l’Angleterre et la défaite imminente d’Harold.

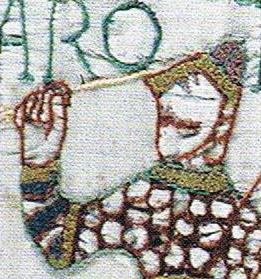

LA MORT D’HAROLD

Harold fut tué par une flèche dans l’œil.

En voulant l’enlever, il a été abattu par un chevalier normand.

Au-dessus du dessin, il est indiqué « Le Roi Harold est tué ». On raconte que Guillaume aurait banni le meurtrier d’Harold parce qu’il avait manqué aux règles de la chevalerie.

DES BORDURES IMAGEES

Les bordures de la tapisserie jouent un rôle essentiel dans le complément de compréhension qu’elles apportent. Elles représentent des animaux, aussi des scènes de la vie comme les labours qui indiquent le déroulement des saisons. On peut compter jusqu’à 626 personnages dont seulement 3 femmes.

Au travers de ces images vieilles de plus d’un millénaire, nous nous trouvons face à un document unique sur la vie quotidienne au XIème siècle.

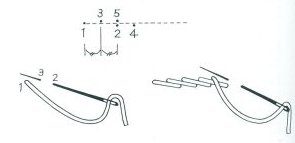

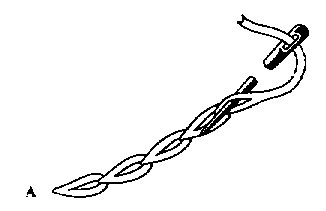

DES POINTS VARIES

Pour tracer les contours des personnages, les exécutants ont utilisé le point de tige. Le point de tige se brode de haut en bas. Il faut sortir l'aiguille en bas de la ligne à broder, piquer quelques millimètres plus haut et sortir à mi-longueur du point en couchant le fil vers la droite, tout en suivant le tracé.

Pour remplir les contours, on a utilisé le point de couchure. Ce point se brode avec 2 fils : 1 fil de base et 1 fil qui rebrode sur le 1er. L'effet est très joli. Il suffit de faire ressortir le fil de base sur l'endroit et le maintenir sur le tissu. Ensuite avec un autre fil (souvent d'une autre couleur), rebroder par dessus en faisant des "ponts" : on sort l'aiguille en A et on pique en B. On ressort l'aiguille un peu plus loin, etc...

Les points de chaîne et les points fendus donnent l’impression des ombres et des lumières. Cela accentue l’effet de relief des objets. Ils sont exécutés avec des fils de lin et de la laine de couleur.

Le point de chaîne ressemble aux maillons d’une chaîne. Il sert à mettre en valeur des contours ou à décorer les bords d’ouvrage. Il faut toujours partir de l’arrière vers l’avant et réaliser un premier point droit, comme un point avant classique. Mais au moment du retour du point avant, il faut passer l’aiguille sur le fil de manière à faire une boucle. Ensuite il faut tirer le fil et la boucle se retrouve prisonnière sous le fil. Pour la régularité du point, il faut tourner toujours la boucle dans le même sens.

Le point fendu permet de suivre au plus près un contour.

On l'utilise en particulier pour préparer un motif à « peindre à l'aiguille ». Il s'apparente au point de tige, mais ici l'aiguille traverse le fil du point précédent.

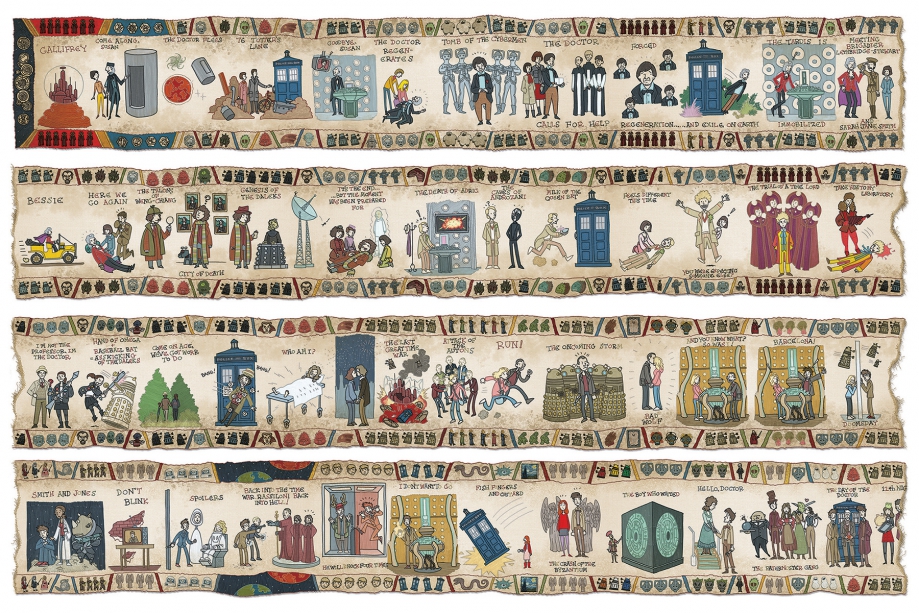

D'une certaine façon, la tapisserie de Bayeux est un ancêtre de la bande dessinée.

Quelques vidéos

La tapisserie de Bayeux animée

La tapisserie de Bayeux racontée par un historien

Une belle version complète de l'histoire de la tapisserie de Bayeux

Quelques réalisations inspirées de la tapisserie de Bayeux

Bill Mudron a réalisé une version du Doctor Who en s'inspirant de la tapisserie de Bayeux

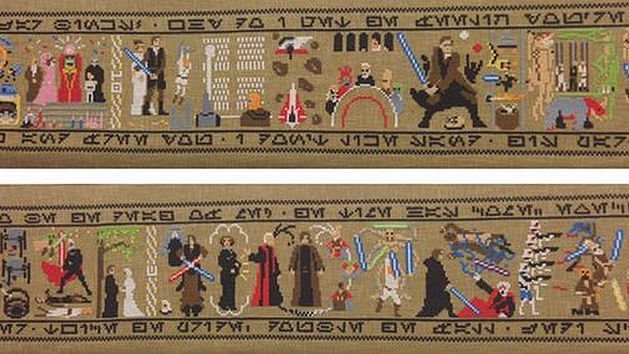

Tapisserie "Star wars" de 9 m de long, inspirée de la tapisserie de Bayeux, par Aled Lewis, designer anglais. En mai 2015, elle a été mise en vente à Los Angeles pour un prix de 20.000 dollars.

La Tapisserie de Bayeux continue d'inspirer les artistes. La célèbre broderie bayeusaine s'affiche désormais sur... un château d'eau. Un édifice de 63 m de haut, implanté à Rougemontiers, dans l'Eure, à 121 km d'ici et que les Bayeusains auront la possibilité d'apercevoir puisqu'il est visible depuis l'autoroute A 13.

Oeuvre de Paule Adeline

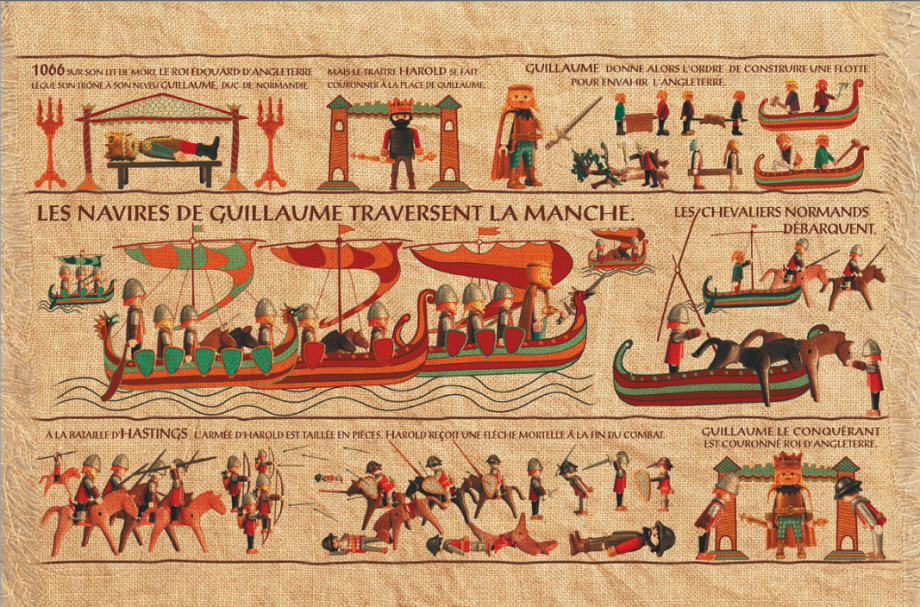

Richard Unglik - Version de la tapisserie de Bayeux en Playmobil

Tapisserie de Bayeux en coloriage

Liens avec des articles d'histoire de l'art :

Histoire d'une oeuvre / "La jeune Fille à la Perle" de Johannes Vermeer - 1665

Histoire d'une oeuvre / "Les Tournesols" de Vincent van Gogh - Août 1888

Histoire d'une oeuvre / "La Joconde" de Léonard de Vinci - vers 1503-1506

Histoire d'une oeuvre / "La Dame à la Licorne" - Fin XVème-Début XVIème siècle

Histoire d'une oeuvre / "Les Nymphéas" de Claude Monet - 1915-1926

Histoire d'une oeuvre / "Guernica" de Pablo Picasso - 1937

Histoire d'une oeuvre / "Le Penseur" de Rodin - 1880-1881

HISTOIRE D'UNE OEUVRE / "La Liberté guidant le peuple" d'Eugène Delacroix

Ekaterina Panikova - Peinture sur livres

Histoire d'une oeuvre / Le Manneken Pis à Bruxelles

Histoire d'une oeuvre / "La Laitière" de Jan Vermeer

Lucie Couton, EVS de l'école des Cèdres - Janvier 2016

Lucie Couton,

EVS de l'école des Cèdres

Tout le monde l'appelle Lucie.

Officiellement c'est l'Employée de Vie Scolaire de l'école des Cèdres.

Elle travaille le matin à la maternelle Nelson Mandela et l'après-midi à l'école primaire des Cèdres.

C'est un des rouages essentielles de la vie de l'école. Elle anime des groupes d'élèves des différentes classes, notamment autour de l'informatique et de la bibliothèque.

Elle est aussi celle qui soigne les petits bobos d'enfants, bobos du corps et de l'âme.

Elle collabore aussi à des projets de classes ou interclasses.

Bref elle représente ce plus qui fait qu'au-delà des appartenances de classes particulières, des activités supplémentaires ou des liens nouveaux peuvent voir le jour dans l'établissement scolaire.

En fait, Lucie ainsi que les autres EVS des écoles publiques ont inventé un nouveau métier dans l'éducation nationale, un complément pédagogique et éducatif qui amplifie, enrichit et facilite le travail des enseignants.

Lucie fait donc partie intégrante de l'équipe éducative de l'école des Cèdres.

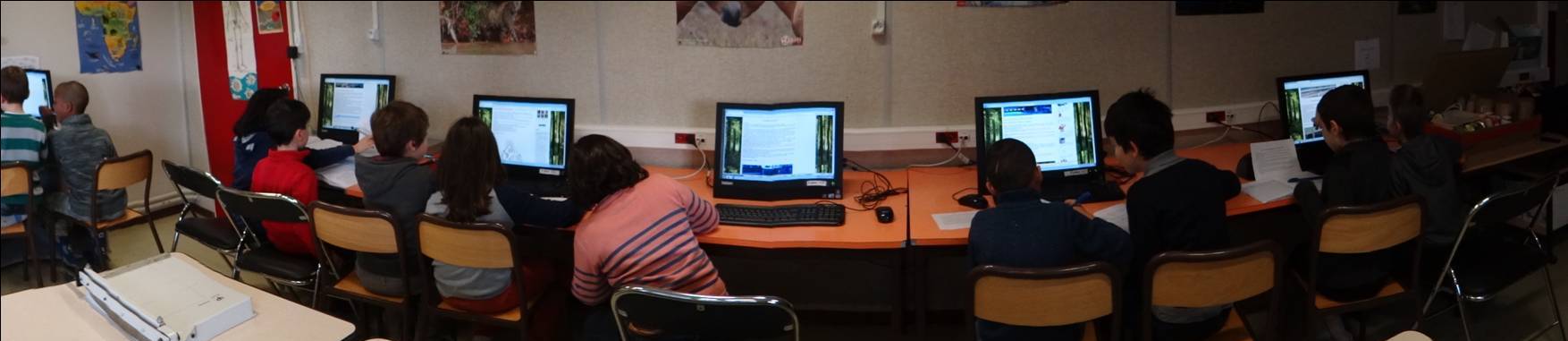

Ici un travail de recherche informatique en classe entière avec l'enseignant de CM1-CM2

Ici un travail de recherche informatique en classe entière avec l'enseignant de CM1-CM2

L'orthographe à l'école primaire

L’orthographe à l’école primaire

Pour un grand nombre de personnes, on réduit le travail d’orthographe à l’exercice de la dictée.

Orthographe et dictée sont deux mots qui fonctionnent ensemble dans la pensée commune. Pourtant c’est en grande partie faux.

Dans la réalité la dictée n’est qu’une petite partie de ce que représente l’orthographe (au moins la partie visible et identifiable de ce domaine scolaire). Le travail de fond est ailleurs, dans des formes variées en lien avec d’autres activités qui lui donnent un sens.

C’est un travail de longue haleine qui débute avec l’apprentissage de la lecture, qui se prolonge jusque dans le secondaire et qui se perfectionne encore à l’âge adulte. Si on faisait une comparaison avec l’art de la conduite automobile, les professionnels disent souvent que le permis ne fait pas un bon conducteur mais seulement un conducteur qui n’est pas dangereux sur la route. Pour faire un bon conducteur, il fait au moins dix ans de pratique avec l’expérience de situations variées et parfois difficiles.

La lecture, l’écriture et l’orthographe (domaines liés), c’est la même chose. La pratique liée à la réflexion sur la langue permet de mettre un sens sur le pourquoi et le comment de telle ou telle écriture. Cela donne la capacité de reproduire l’orthographe d’un mot sans faire d’erreur. L’un des dangers d’une orthographe non maîtrisée réside dans les conséquences en termes de communication et d’image de soi dans son lien aux autres (professionnel par exemple).

Quoi qu’on veuille, quoi qu’on pense, il faut accepter l’idée qu’écrire sans erreur orthographique ou syntaxique demande une maturité qui s’affine au fur et à mesure des années, avec l’expérience de l’écriture et de la lecture.

De fait, la richesse et la beauté de la langue française se combinent avec une certaine complexité grammaticale et orthographique.

L’art d’écrire, c’est être capable de résoudre des problèmes que posent beaucoup de mots du français. C’est une démarche comparable à la logique mathématique. L’esprit doit agir avec ordre, méthode et souvent rapidité. L’enfant doit trouver les réponses à des questionnements d’écriture au travers de tout ce qu’il sait. Pour trouver ces informations absolument nécessaires, il doit chercher dans les « cases » où il a classé ce qu’il a appris.

Pour un enfant à l’esprit structuré, c’est une chose aisée et même très ludique.

Pour un élève en difficulté (petite ou grande), cela relève d’une mission où il doit fournir beaucoup d’efforts.

Prenons un exemple avec une phrase simple :

« Trois enfants jouent à chat dans la cour avec Paul, après avoir posé leur cartable près des escaliers. »

Premier questionnement : « Trois »

Ne pas oublier d’écrire la majuscule parce que c’est le début d’une phrase.

Pour ce même mot se pose la question du « s » à trois, non pas pour une question de pluriel mais pour une question de vocabulaire puisque dans la même famille de mots se trouvent « troisième », « troisièmement » etc…

Passons ensuite à « enfants ».

On constate bien sûr le « s » du pluriel puisque les enfants sont trois, mais aussi le « t » final en raison du signe distinctif de cette famille de mots avec « enfantin », « enfantillage » etc…

Nous arrivons à « jouent » avec son « e » muet et surtout son « ent », terminaison des verbes du premier groupe au présent quand le pronom sujet est « ils » (en l’occurrence « les enfants »).

Une autre difficulté pointe son nez. C’est le « à ». Ici, il porte un accent grave, signe de sa différence avec le verbe « avoir » quand on peut remplacer par « avait ». C’est une préposition qui introduit un mot ou un groupe de mots (en l’occurrence « chat »).

« Chat » justement pose aussi des questions d’écriture. Le « t » final rappelle que dans cette famille de mots, on trouve aussi chatte, chaton, chatière.

Vous pouvez constater que nous n’en sommes qu’au 5ème mot de cette dictée potentielle.

Poursuivons avec « dans la cour ». Pour simple que ce peut être, il faut savoir que ce « dans » n’est pas la « dent » et que « cour » peut aussi s’écrire « cours », « court », « courre » ou « courent ». D’où l’importance de savoir que, paradoxalement, une « cour » d’école ne prend pas de « e » à la fin même si c’est un mot féminin.

Continuons avec « Paul » qui est un nom propre, donc qui s’écrit avec une majuscule, même si ce n’est pas le début d’une phrase.

Vient ensuite « avoir posé ». Cette composition verbale avec auxiliaire et participe passé pose la question du « é » ou du « er » final. La règle dit qu’un verbe conjugué avec un auxiliaire s’écrit dans sa forme de participe passé, donc « é » pour les verbes du 1er groupe. Avec un moyen mnémotechnique, on peut aussi expliquer qu’en utilisant un verbe du 3ème groupe (par exemple « vendre »), on utiliserait « vendu » (le participe passé) et non « vendre » (le verbe à l’infinitif). On dirait donc « avoir vendu » comme on dit « avoir posé ».

« Leur cartable » s’écrit complètement au singulier ou à l’inverse complètement au pluriel « leurs cartables » avec l’accord du déterminant possessif.

« Près des escaliers » nous indiquent un accent grave pour « près » et un « s » du pluriel pour le nom « escaliers ».

Au bilan, pour des enfants, rien que sur cette phrase simple se cumule une multitude de difficultés (au mieux des questions à résoudre). Si cette phrase se trouvait dans une dictée, on répèterait les mêmes réflexions sur un nombre conséquent de phrases.

En toute logique, les élèves qui maîtrisent avec rapidité cette réflexion s’en sortent souvent très bien. Pour les autres, s’ils s’accrochent au début, ils décrochent très vite à la fin, ne pouvant plus suivre un rythme soutenu de problèmes répétés à résoudre.

La dictée, sous cette forme, n’est pas à elle seule une solution.

Pour les enseignants, c’est la multiplication des supports de travail de l’orthographe qui permet de faire progresser les élèves.

Pêle-mêle, on pourrait citer la rédaction de textes courts sur des sujets variés avec vérification individuelle et collective (utilisation recommandée du dictionnaire), d’autres formes de dictées comme la dictée aux quatre coins (un texte affiché en plusieurs exemplaires dans des coins de la classe à recopier sans erreur en allant regarder plusieurs les phrases puis aller s’asseoir pour les écrire sur le cahier), des copies simples de textes sans erreur, des compléments d’explication lors de leçons de français ou de vocabulaire, des mises en comparaison de mots avec d’autres mots de la même famille (par exemple « automobile » avec tous les termes de la mobilités, puis en élargissant le sujet avec mobilier –qu’on peut déplacer- et immobilier –qu’on ne peut pas déplacer-)

En bref, c’est la diversité de l’approche de l’orthographe liée à beaucoup d’écriture, et de lecture qui peut permettre de faire progresser les élèves dans cette matière. C’est le même constat pour un adulte. L’écriture d’un mot nous apparaît plus facile quand on y met un sens. « Polychlorobiphényle » utilise les préfixes « poly » (plusieurs) et « chloro » (le chlore). Le « doigté » au sens d’habileté naturelle est facile à écrire quand on sait qu’à l’origine, on parle des doigts de la main.

L’orthographe demande donc de la réflexion, de la méthode et de la maturité. C’est pour cela qu’il faut du temps, de la patience et de l’envie.

Peu à peu, la contrainte s’estompe, elle peut même devenir un vrai plaisir, celui de connaître, de mettre un sens sur ce qu’on apprend. Alors, la tâche est largement simplifiée.

Pascal Marchand

L'informatique à l'école primaire

L'informatique à l'école primaire

L'informatique n'est pas une manière à part entière dans le programme de l'école primaire. C'est un outil qui permet d'atteindre d'autres objectifs de travail lié à la recherche de documentation, à la composition de documents et au traitement de texte.

C'est pour que ces objectifs puissent être réalisés que la formation en informatique est nécessaire pour les élèves d'école primaire.

Un enfant qui sort de l'école primaire est censé connaître les différents matériels qui composent un ordinateur (unité centrale, disque dur, écran, clavier, souris, imprimantes, scanner, clé et port USB, disque dur externe...) et il sait utiliser les principales fonctions d'un PC.

Dans le travail effectué avec les classes, les enfants apprennent à ouvrir et fermer correctement un ordinateur, à utiliser le clavier AZERTY. C'est essentiel pour toute manoeuvre informatique qui amène à créer du texte. On remarque très vite qu'à force de manipuler le clavier, les élèves arrivent sans difficulté à diminuer le temps de numérisation des documents écrits.

Les enfants apprennent également à circuler dans les fichiers d'un ordinateur pour choisir ce dont il ont besoin ou pour classer des documents.

Ils sont initiés à la technique du copier-coller, de la sauvegarde, de l'intégration d'images.

Les travaux scolaires liés à l'informatique permettent l'usage de toutes ces techniques.

L'informatique, c'est aussi et de plus en plus l'utilisation d'Internet. Sur ce point, l'école a un rôle essentiel à jouer, notamment dans une approche respectueuse de cet outil aux capacités considérables.

Très tôt, l'enfant doit apprendre à circuler sur le réseau en toute protection, en éviter les sites qui ne le concernent pas, en ne donnant pas d'informations susceptibles de le mettre en danger et à l'inverse en ne profitant pas de l'anonymat de l'écran pour mettre en cause une autre personne.

Nous sommes complètement dans le domaine de la citoyenneté. Au-delà de la technologie innovante et très ludique, se pose la question de la relation aux autres dans un monde virtuel. Le même respect demandé dans la vie de tous les jours est de vigueur.

Egalement se pose la question du type d'informations diffusées et de leur forme. Qu'est-ce que je peux dire ou ne pas dire sachant que tout ou presque est visible sur la toile ? Quel langage j'utilise pour diffuser des informations ? Est-ce que je peux tout dire sur Internet ?

Ces questions et beaucoup d'autres sont au centre de la démarche de travail à l'école primaire. Chacun est responsable de ce qu'il diffuse dans le respect d'autrui. Utiliser Internet n'est pas anodin.

La chance de l'école des Cèdres est de posséder un blog (petit site Internet) qui permet d'expérimenter l'ensemble de ce qui est présenté ci-dessus avec l'exigence que cela requiert. On peut vivre et comprendre par la pratique ce que représente l'outil informatique et le pouvoir de diffusion d'informations. Il s'agit là de "pouvoir" (au sens propre : capacité) et non d'abus de pouvoir quand on utlise cet outil à des fins de manipulation ou de volonté de nuire.

Cet ensemble de compétences liées à l'informatique est compilé dans le BII appelé aussi B2i (Brevet Informatique et Internet). Ce brevet est d'ailleurs ajouté au dossier d'entrée en sixième.

L'informatique à l'école, cela représente donc un superbe outil technologique de connaissance et de création.

Galerie-Photos

16 contes de Noël - Décembre 2015

16 contes de Noël - Décembre 2015

Jeudi 17 décembre. On était à l’école. On travaillait. Je me suis approchée de la fenêtre. Vous n’allez pas me croire !

J’ai vu le traîneau du Père Noël. Je lui ai fait coucou et lui m’a fait coucou. Après le maître m’a autorisé à ouvrir la fenêtre. Et, malheureusement, il fallait aller en récréation. Donc j’y suis allée.

C’est alors qu’un cadeau est tombé de son traîneau. J’ai voulu lui redonner mais je n’ai pas eu le temps. Il était déjà parti.

Alors j’ai marché des jours et des jours. Puis je suis arrivée là-bas. C’était beau !

J’ai retrouvé le Père Noël. Il m’a demandé si je voulais l’aider à distribuer les cadeaux. Et j’ai accepté sa proposition. Je suis montée sur le traîneau. J’avais complètement oublié de retourner dans la classe. En fait le père Noël m’a ramené. Ouf ! Les enfants n’étaient pas encore rentrés. J’ai retrouvé mes camarades en remerciant le père Noël. Celui-ci nous souhaita à tous un joyeux Noël et il donna plein de cadeaux aux enfants.

(Texte de Lou B. - CM1)

Le Père Noël à l’école des Cèdres

Un mardi de décembre à 8h20, les enfants rentrent dans la cour de l’école des Cèdres et on entend : « Oooooohhhh ! Oooooohhhh ! Ooooooohhhh ! »

Les élèves surpris lèvent la tête et voient le Père Noël qui vole comme Superman.

A 8h30, les enfants rentrent en classe. Et Tom dit à M. Marchand : « J’ai vu le Père Noël et quand je l’ai vu, Maëva pleurait de joie ! »

Le maître, pas très convaincu, répond : « Mouais… et y a-t-il d’autres élèves qui l’ont vu ? »

Sienna, toute joyeuse, répond : « Oui ! Oui ! Oui ! Je l’ai vu ! Oui je l’ai vu !!! »

A 10 heures, les enfants vont en récréation et tous les maîtres et maîtresses voient le Père Noël et ses lutins. Ceux-ci demandent alors :

- Qui êtes-vous étrangers ?

Madame Deloge répond :

- Je suis la directrice et voici les maîtres et les maîtresses de cette école.

Le Père Noël répond :

- Ah ! D’accord !

A 12h20, les enfants attendent le Père Noël pendant le repas de la cantine.

A 15h45, les enfants rentrent chez eux en espérant l’arrivée du Père Noël près de leur sapin.

(Texte de Clovis D. - CM1)

Grande émotion à l’école des Cèdres

Ce Noël était un Noël pas comme les autres. Il se passait aux Cèdres, le plus bel endroit pour fêter Noël. Tous les enfants de l’école étaient là. Et, à 8 heures, on a tous entendu un gros bruit de traîneau. Donc tout le monde avait peur. Les enfants de CP ont pleuré.

A 9 heures, le bruit s’est arrêté. La neige tombait très fort. Donc tout le monde est sorti et on a fait un grand bonhomme de neige.

Tout à coup, on a entendu nos prénoms. Il faisait froid. On est donc rentrés dans la classe. Ça a frappé aux carreaux. C’était le Père Noël. Johan, Nylan, Tom et moi lui avons ouvert la fenêtre. Le Père Noël est entré dans la classe. J’ai interrogé Manelle et je lui ai demandé de me dire ce que cela lui faisait de voir le Père Noël en vrai avec son traîneau. Elle m’a répondu : « C’est incroyable ! Ce traîneau est magnifique ! »

Maintenant les jours ont passé depuis ce formidable moment. Nous sommes le 24 décembre et il est 22 heures. Le Père Noël doit distribuer les cadeaux. Il nous a dit : « Si vous voulez, vous pouvez venir distribuer les cadeaux avec moi. »

On lui a tous dit oui et on est donc montés avec lui dans son traîneau.

J’ai demandé aux petits si ça leur plaisait et ils m’ont répondu que c’était trop super génial et qu’ils allaient bien s’amuser. Et on est tous partis dans son traîneau.

Après une énorme balade, on est rentrés tous crevés. Donc on est allés se coucher. Mais avant, on a vu nos cadeaux. Le Père Noël est resté avec nous. Et le lendemain, alors que nous étions à peine réveillés, il était déjà reparti.

(Texte de Sienna M. – CM1)

Exactement ma commande !

Bonjour ! Je m’appelle Amine. J’habite à Quétigny et ma meilleure école c’est Les Cèdres. Il était 15h45 quand je suis sorti de l’école. Je suis rentré chez moi. Le soir, avant de m’endormir, je me suis brossé les dents à 21h07. Je me suis couché à 21h18.

A 0h02, je me suis réveillé pour aller aux toilettes.

Il était 1h09 quand j’ai entendu un rire. J’avais déjà entendu ce rire ! C’était celui du Père Noël ! Je n’en croyais pas mes yeux. Il était 1h20 du matin et le Père Noël était devant moi, chez moi !

Le lendemain, ma mère m’a réveillé et je n’ai pas voulu lui dire que j’avais vu le Père Noël. Il était 8h04.

Quand je suis allé à l’école, pendant que M. Marchand corrigeait une leçon, j’ai dit à Yasmine et à Samia que j’avais vu le Père Noël !!! Elles ne me croyaient même pas. Il était 9h55, c’était presque l’heure de la récréation.

A 11h30, quand nous sommes sortis, avant que Yasmine et Samia ne soient rentrées, elles ont, elles aussi, vu le Père Noël. Et là, elles me croyaient !

Et le 24 décembre, j’ai eu exactement ma commande de Noël. Il était 23h40.

(Texte d’Amine S. – CM1)

Un bruit bizarre à la fenêtre

Ce matin de journée d’école, il est 8h et j’entends un bruit. Je regarde à la fenêtre. Rien ! Bizarre…

Je retourne dans le canapé.

Puis c’est l’heure d’aller à l’école.

Il est 8h37. Nous sommes en classe. J’entends encore ce bruit. Tom dit « Oui ! Oui ! Oui ! Il est là ! Ce gros monsieur à la barbe blanche !"

Je vous dirai son nom à la fin pour plus de surprise pour les enfants qui ne le savent pas encore.

Nous travaillons donc en classe. Et là ! Une nouvelle fois ! On entend ce bruit. C’est quelqu’un qui nous dit « Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! »

- C’est étonnant de le voir maintenant, dit Samia.

- C’est Lui ! C’est Lui ! C’est le Père Noël ! crient les enfants

8h53. Nous recevons plein plein de cadeaux par le Père Noël. C’est trop cool !

C’était le dernier jour d’école avant les vacances de fin d’année. Les jours passent vite. Nous sommes maintenant le 25 décembre. Il est minuit. Le sapin s’allume. Nous sommes couchés. Notre maman nous dit que le Père Noël est beau ! On se lève d’un coup ! On court jusqu’au sapin et là, on voit encore plein de cadeaux pour nous…

Fin de l’histoire.

(Texte de Clément B. – CM1)

Fête de Noël aux Cèdres

Mercredi 16 décembre 2015, à 14h38, il y a eu une réunion à l’école des Cèdres. Tous les profs réfléchissaient à une idée pour la fête de Noël.

Oui, une fête pour Noël !

Soudain Mme Boni eut une idée. Elle dit : « Pourquoi pas une fête dans la salle polyvalente ? Il y aura un goûter, des petits cadeaux, et de la décoration ! Tout pour faire la fête ! »

Et tous ses collègues dirent : « Oui ! »

Alors, le jeudi, quand les profs avaient du temps en dehors de l’école, ils préparèrent la fête du vendredi. Pour ce dernier jour avant les vacances, à 7h24, tous les profs étaient là. Et ils commencèrent à se mettre au travail.

Vers 8h15-8h20, les enfants arrivaient. Lucie leur ouvrit le portail. A 8h30, elle le ferma. Les enfants attendaient que la cloche sonne. Hélas ! Elle ne sonnait pas.

Emma dit : « C’est bizarre !?! Il est 8h38 ! »

Julianne et Romane firent oui de la tête.

Et, à 8h46, la cloche sonna enfin ! Les différentes classes rentrèrent dans leurs salles respectives. A 10h04, tous les enfants rejoignirent la salle polyvalente. Tous les profs ont crié : « Joyeux Noël !!! ». C’était une belle fête de Noël !

(Texte de Céleste M. – CM2)

Un Noël magique

Bonjour.

Aujourd’hui il s’est passé une chose extraordinaire à l’école des Cèdres.

A 8h21, les enfants étaient en récréation, puis, quelques minutes plus tard, ils sont rentrés en classe.

Dans celles des CM1-CM2, Yasmine, Samia et Alliya ont vu une chose étrange. Mais elles ne savaient ce que c’était. Imanol et Johan aussi avaient vu la même chose. Et là…

Les enfants vont en récréation. Alliya, Samia et Yasmine racontent à leurs copines Nawel, Angèle et Cérine… Oui, elles avaient vu une chose bizarre voler dans le ciel, un chose rouge avec un bonnet rouge aussi et en plus qui brille ! Trois ont confirmé ces propos à 9h59. Il s’agit de nadir, Amine et Yasin qui eux aussi ont vu la chose rouge.

Les enfants venaient de rentrer de récréation à 10h26 et là… dans la classe… des CADEAUX !!! Là, posés par terre avec le prénom de chacun des élèves dessus ! Et ils entendirent Oh ! Oh ! Oh ! Le Père Noël rendait visite à la plus belle école de Quétigny.

Les élèves informèrent le professeur que le Père Noël était passé.

Alliya, Imanol, Johan, Yasmine et Samia crièrent : « Le Père Noël ! Le Père Noël ! C’est le Père Noël qui est venu dans la classe et même dans toute l’école des Cèdres ! CM1, CM2, CP, CE1, CE2 !!!"

Même les maîtres, M. Sourrieu et M. Marchand, Même les maîtresses, Mme Deloge, Mme Bergogné, Mme Mannino, Mme Boni et Mme Laurent n’en croyaient pas leurs yeux. Le Père Noël était bel et bien là. C’était MAGIQUE !

Tous les élèves trouvaient cela magique. C’était vraiment magique. Et quand les enfants ont raconté à leurs parents le soir même, ceux-ci n’en crurent pas leurs yeux.

Voilà un Noël magique !!!

(Texte de Alliya M. - CM2)

Une sorte d’étoile filante avec des cerfs

A 8h12, ce matin-là, vingt élèves attendaient devant la grille de l’école des Cèdres. Vers 8h30, ils étaient tous dans les classes.

C’est à 9h18 qu’il se passa quelque chose d’inhabituel. On vit par la fenêtre une sorte d’étoile filante avec des cerfs. Chacun se dit : « Mais c’est le Père Noël ?!? Qu’est-ce qu’il fait là ? On est seulement le 17 décembre ! Il ne dépose pas de jouets un 17 décembre ?!? C’est vraiment bizarre ! »

On le voyait distinctement. Il commençait à se diriger vers le ciel. On voyait aussi sa hotte. Elle était remplie de cadeaux. On distinguait aussi des lutins qui l’accompagnaient. On se demandait bien ce qu’ils faisaient ici un 17 décembre à cette heure de la matinée. Tout cela a duré jusqu’à 11h10. On en a même raté la récréation.

Les lutins, au début j’en avais compté cinq. A présent, j’en comptais quatre. Les lutins étaient sans doute en train de prendre l’air chacun à leur tour avec le Père Noël.

Le 25 décembre, tout le monde aura des cadeaux. Mais comme je suis malin, pendant que mes parents dormaient, j’ai pris le téléphone et je suis descendu passer un coup de fil.

Le père Noël est bien venu et j’ai bu un coup avec lui.

(Texte de Nylan A.- CM1)

Une chorégraphie avec les écureuils

Le mercredi 16 décembre 2015, à 8h30, la cloche de l’école a sonné. A 8h30, nous sommes montés dans les classes. Puis la directrice est venue dans toutes les classes pour nous dire de descendre dans la salle de musique.

Il y avait 10 écureuils et tous les professeurs. Ils ont mis de la musique et ils ont fait une longue chorégraphie de Noël.

A 9h59, ils venaient à peine de terminer. Tous les élèves ont applaudi. Maintenant il était 10 heures, l’heure de la récréation.

A 10h10, dehors, les élèves ont chanté ensemble « Vive le vent d’hiver ».

Il était 10h25 quand la cloche de la récréation a sonné. Les élèves sont revenus dans les classes. A 11 heures, toutes les personnes de l’école ont tapé sur les tables et crié très fort. Tout le monde était pressé d’être en vacances.

Mme Deloge a mis en route l’alarme incendie, et on est tous sortis en courant. On a dansé et chanté jusqu’à 11h et demi. Puis c’était l’heure de rentrer chez soi pour le déjeuner. On était tous déçus. Ça a recommencé l’après-midi. Je crois que tout le monde va se la raconter encore longtemps cette journée. Mais, à la garderie, ce n’est pas terminée la fête…

(Texte de Léna B. – CM2)

Le super Noël aux Cèdres

A 15h45, les enfants sont tous sortis de l’école en chantant « Vive Noël ! ».

Mais pour comprendre cela, il faut revenir à la matinée de ce jour un peu spécial.

A 8h30, comme d’habitude, les enfants sont arrivés à l’école.

A 8h45, ils étaient déjà installés en classe.

C’est à 9h24 qu’ils entendirent un gros bruit sur le toit de l’école. M. Marchand a couru dans le couloir. C’est ce que nous a confirmé un témoin, Clovis D.

« Il était agacé » a ajouté un autre témoin Tom.

Sienna, notre témoin le plus important a suivi M. Marchand dans les escaliers en face de la classe, puis dans la cour de récréation d’où M. Marchand l’a vue par la fenêtre de la garderie. Alors il a accéléré et s’est retrouvé dans un cul de sac. Sienna a eu à peine le temps de le voir qu’il a claqué dans ses doigts et a disparu. Sienna est revenue en classe et là, comme ses camarades, elle a eu la surprise de voir arriver le Père Noël. Tous étaient complètement émerveillés de voir le vrai Père Noël. Mais où était passé M. Marchand ?

(Texte de Raphael R. - CM1)

Erreur de date ?

Ce matin du 24 novembre 2015 à 9h38 exactement, à l'école des Cèdres, nous faisions de la grammaire. D'un coup Sienna parla à haute voix : "Vous n'avez pas entendu une grosse voix ?"

Manelle répond aussitôt : "Mais si ! C'est la voix du Père Noël !"

- Mais oui ! C'est bien lui, le Père Noël ! ajoutent Johan, Nylan, Sienna et Tom, tous en choeur.

A 9h48, le bonhomme rouge venait de se poser dans la cour.

Léna dit : "Mais !?! On n'est qu'au mois de novembre ?!?"

Le Père Noël descendit de son traîneau puis distribua des cadeaux aux enfants. On avait même le droitd e prendre des photos avec lui.

Mais à 10h05, Léna eut un doute, un gros doute. Elle finit par aller fouiller le traîneau, aussi son sac. Mais elle ne trouva rien à part un vieux calendrier qu'elle décida d'ouvrir.

Oui, le problème venait de là. Le Père Noël avait peut-être compté deux fois le mois de novembre. Léna alla lui demander une explication. Celui-ci lui répondit qu'il était venu en novembre mais pas au mois de décembre car à cette époque il serait en Amérique du Sud.

(Texte de Clara P. - CM1)

Un gros bruit dans la cour

Nous sommes le vendredi 18 décembre 2015, dernier jour avant les vacances de fin d'année. Il y a plein de neige dans la cour. Nous ne le savons pas encore, mais ça ne sera pas un Noël commes les autres.

A 8h30, la cloche sonne. Les enfants se rangent puis rentrent en classe. Les enfants de CM1-CM2 jouent à des jeux. 10 heures. C'est l'heure de la récréation. C'est à ce moment que les élèves entendent un énorme bruit.

BOOOOMMM !

Maéva, Sienna et Manelle vont tout de suite prévenir les maîtres et les maîtresses qui vont voir dans la direction du bruit. Mais c'est l'heure de rentrer en classe. Personne n'a le temps de voir quelque chose qui tombe d'un arbre. La cloche a sonné avant et les enfants sont déjà rentrés dans l'école.

Les maîtres et les maîtresses réunissent les enfants dans la grande salle de musique pour parler du gros bruit dans la cour. C'est une grande et longue discussion.

A 11h30, voilà l'heure de la cantine. Au menu : mini-pizza, frites avec une cuisse de poulet, du boursin, et une bûche de noël avec des papillotes et des clémentines.

Il est 12h37. Sienna, Maëva et Manelle sont retournées voir l'endroit où avait eu lieu le gros bruit, là où quelque chose était tombé le matin après la récré.

Manelle dit : "Ben, il n'y a rien. C'est bizarre !"

Sienna et Maëva ajoutent : "Oui, C'est bizarre !"

13h30. La cloche sonne. Il y a pourtant bien quelqu'un dans la cour mais personne ne le voit.

14h30. C'est la récréation de l'après-midi. Toute l'école cherche et, d'un coup, les CE1-CE2 trouvent des petits lutins. Les CP, eux, trouvent le Père Noël. Le temps de chercher, il est déjà 15h40.

Le Père Noël dit alors : "Je vais vous donner vos cadeaux."

Maintenant, il est 15h45. C'est déjà l'heure de la fin de l'école.

(Texte de Manelle E. - CM1)

Etrange journée à l'école des Cèdres

Il est 15h54. Et Elias est déjà fou de joie. Clément danse dans la cour et met de la musique. Comment et pourquoi ils sont comme ça ?

Faisons un petit saut en arrière. Il est 8h20. Un matin comme les autres. La grille s'ouvre lentement et les enfants entrent dans la cour. Après une dizaine de minutes de jeux, c'est l'heure de rentrer en classe. Le calendrier universel de la classe de CM1-CM2 indique "Pays du Père Noël".

Les maîtres et les maîtresse sont un peu bizarres. On fait des bougies à la place d'une interrogation écrite, des cartes de voeux au lieu d'un problème de mathématiques.

Après c'est la récréation. Une réunion secrète a lieu dans les toilettes.

- Impossible, dit Clovis.

- C'est bizarre, ajoute Raphaël.

- Oui, c'est même très bizarre, conclut Aksel.

La cloche sonne. C'est l'heure de rentrer en classe.

Les mêmes ateliers recommencent. Tout le monde en a assez, assez, assez. Trop c'est trop. Il ne faut quand même pas exagérer.

Puis c'est l'heure de la cantine. Les animateurs donnent des plats festifs comme des huitres, de la dinde aux marrons, des crèmes brûlées... C'est la fin du repas.

- JE N'EN PEUX PLUS ! crie Johan.

- MOI AUSSI ! crie Imanol.

L'après-midi continue comme le matin. Nous ne sortons pas à 15h45. Le maître dit qu'il ne reste plus que 4 minutes avant 15h52. Puis 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Oui mais pour attendre quoi ?

Et puis c'est enfin l'heure ! Elias fait le fou en voyant le Père Noël apparaître à la fenêtre. C'est bien lui. Il est là à 15h54 !

Voilà comment s'est déroulée cette histoire...

(Texte d'Etienne G. - CM1)

Le rouge de Noël fait drôlement peur

A minuit, C'est Noël. Le Père Noël commence sa tournée des cadeaux. Il avait dit qu'il récompenserait la plus belle école de Quétigny. La dame de ménage des Cèdres fait la décoration pour qu'on gagne.

Il est 8h10. La grille est encore fermée. Il y a du brouillard dans le bois des Cèdres. On ne voit pas à dix mètres. Je n'arrive même pas à apercevoir l'école. J'étais venu tôt pour voir le Père Noël nous dire qu'on avait gagné.

Mais à 8h16, le brouillard est de plus en plus épais.

A 8h20, la grille est ouverte. Mme Laurent annonce que cette fois, comme c'est Noël on rentrera à 9h50. Mais on a quand même le droit de rentrer car il fait froid.Mais Yasin, Amine, Nylan, Yanis et moi, on décide de rester dehors.

Puisqu'il y a du brouillard, on décide de faire un cache-cache. On s'est mis d'accord pour jouer à ce jeu. C'est Yasin qui compte.

Il fait tellement froid que tout le monde est rentré. Il ne reste plus que nous dehors.

Yasin commence à nous chercher. Avec le brouillard c'est difficile. Mais il voit quand même une ombre. Quand il s'approche, il croit faire face à un grand monstre avec une corde, des ailes, des lames dans le menton et un gros ventre. Il s'enfuit en criant de toutes ses forces. Il hurle pour que nous le rejoignions vers le toboggan.

A 9 heures, on est tous autour de lui. Il nous raconte ce qu'il a vu. Au début on ne le croit pas. Mais en fait on aperçoit une ombre rouge comme un gros nounours vers les escaliers.

Donc on imagine un plan...

A 9h55, nous tendons un piège : une corde tendue au niveau des pieds entre les deux cèdres de la cour. Le monstre se dirige rapidement vers cet endroit. Nous nous cachons derrière les arbres.

Le monstre se prend les pieds dans la corde tendue. Boum ! Il s'écroule par terre.

- Aïe ! ça fait mal ! crie-t-il.

On s'approche tout doucement... Mais ! Ce n'est pas un monstre, c'est...

(Texte de Nadir R. - CM2)

Une joyeuse journée aux Cèdres

Bonjour. Je suis le Père Noël. Je vais te raconter une histoire vraie.

Il était huit heures à l'école des Cèdres. Tout était calme dans la cour jusqu'à l'ouverture des grilles à 8h20.

Les élèves sont rentrés en classe. A 8h40, Yasmine B. a entendu une musique et l'a dit au professeur.

Effectivement tout le monde entendait distinctement cette musique.

Alliya regarda par la fenêtre et dit : "Je vois le Père Noël ! C'est lui qui met la musique !"

Et tous les enfants regardèrent par les fenêtres.

Nylan, Sienna, Tom et Johan les ouvrirent. Puis les enfants me crièrent : "Viens Père Noël ! Viens dans notre classe !"

Je leur ai répondu : "OK ! J'arrive les enfants !"

Je suis entré dans la classe vers 9h05 et je leur ai dit : "Bonjour les enfants ! Vous voulez des cadeaux je suppose ?"

- Oui ! ont crié les élèves, oui ! On veut des cadeaux !

- Ok, ai-je répondu calmement.

Et j'en ai distribués à toute la classe.

Les élèves les ont ouverts à toute vitesse. Puis il y a eu une explosion. C'était une farce cachée dans l'un des paquets. Tout le monde a rigolé, même le professeur.

Ensuite, les enfants ont goûté. Puis je leur ai fait faire une promenade dans le traîneau. Ce n'était que pour la classe de M. Marchand (les CM1-CM2).

A 10 heures avant de les quitter, je leur ai souhaité un joyeux Noël. Les élèves ont crié : "AU REVOIR PERE NOËL !!! AU REVOIR !!!"

J'ai ajouté : "Mais avant de partir, j'ai une autre surprise pour vous. Je vais vous faire une chorégraphie de Noël."

Et j'ai dansé devant eux. Les enfants aussi ont dansé. Et, entre nous, ces élèves, lls sont déchaînés quand ils dansent. Oh ! Oh ! Au revoir les enfants !!!

Et j'espère que tu as aimé mon histoire...

(Texte de Samia El B. - CM2)

Un Noël qui fait peur

Il y a eu un moment tragique à l'école des Cèdes au mois de décembre 2015 : des enfants ont été enlevés par le Père Noël à 10h09 précises, pendant la récréation.

Nadir a bien vu Yasin, son ami, emmené par un Père Noël vert. Oui, nous confirmons, il s'agissait bien d'un Père Noël vert.

Amine, un autre tmoin a raconté avoir vu un autre enfant être enlevé. Il semblerait qu'il s'agisse d'Aksel, un élève de CM1.

Après on est rentrés en classe. Mais à la récré de 14h30, ça a recommencé. Cette fois-ci, ce sont les maîtres et les maîtresses qui avaient disparu, enlevés eux aussi.

En fait, il s'agissait d'un faux Père Noël. Il avait laissé des traces dans la neige. Les enfants qui avaient échappé à l'enlèvement suivirent les traces. Ils entendaient au loin le faux Père Noël crier :

"Pour m'arrêter, il faut d'abord trouver le vrai Père Noël qui se trouve au Pôle Nord !!!"

Alors les enfants sont partis le chercher. Ils l'ont croisé en cours de route en train de préparer son traîneau. Aussitôt ils lui demandèrent d'arrêter le faux Père Noël. Ils lui expliquèrent qu'il était vert. Le Père Noël rouge était choqué. C'était son frère !!!

Aussitôt, le vrai Père Noël et les enfants partirent à la recherche du faux qui s'était caché dans un coin de la cour des Cèdres. Le vrai Père Noël gela son frère et demanda à ses lutins de retrouver ceux qui avaient été enlevés.

Malheureusement le faux Père Noël réussit à se décongeler et gela son frère à son tour. Mais Nadir jeta une boule de neige qui brisa la glace du vrai Père Noël. Le gros bonhomme vert partit en courant sans demander son compte.

Le vrai Père Noël et Nadir avaient sauvé la fête de Noël !!!

(Texte de Yasin M. - CM2)